病院に来る方は何かしら不安を持っていると思います。足もみをする上で会話はとても大切だと思います。不必要なストレスや不安を与えないように注意するとともに、自分自身も笑顔をたやさないように患者さんとは接することを心がけました。患者さんがリラックスすると、不思議と足の凝りもほぐしやすくなることも実感しました。足もみの施術を受けて 頭痛の回数が減ったり、汗が出なくて具合が悪かった方が汗をかくようになり体の調子がよくなったり、私と話す事を楽しみにしてくださったりと、いろいろなところに効果がでました。

4.課題―越えられない限界

しかし、同時に医療現場での越えられない限界というものも痛感しました。まず私が感じたのは薬の投与の多さです。患者さんのほとんどの方が二週間分の薬をもって帰りますが袋にいっぱいという状態です。もう少し薬を減らしてくれたら、足揉みの効果も良いのになあといつも思っていましたが、口出しする事はできません。

また医師ではないのでもちろんカルテを見ることや病名を聞くこともできません。しかし患者さんの方は足もみの施術者は自分の病気を医師と同様にもうわかってくれていると思っているので、そのギャップに困ったりもしました。病院側としてはあくまで西洋医学中心なので、足揉みを取り入れてくれるとはいえ、なかなかこちらの希望がとおる状況になるのは難しいようです。

5.結論

院長先生は、期待していた以上の効果がでたことにとても喜んでくださいました。またこの結果をまとめたいともおっしゃってくださいました。将来、少しずつでも足揉みの良さをわかってもらい、医療現場でも足揉みが採用されるようになるといいなと思います。飲まなければいけない薬はきちんと飲み、受けなければいけない治療はきちんと受けなければいけません。西洋医学の良さを活かすことは大切な事だと思います。それと同時に自分の体の治癒力を信じ、自分の力で体を健康に保つという考えの足揉みも同じく大切だと思います。いつかこの二つが協力しあう状況になるよう、これからも足揉みのよさを伝えていきたいと思っています。

ヒトが二本足で歩ける訳―サルとの違い

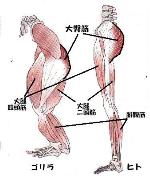

A図はヒトとゴリラの足の筋肉比較です。

ゴリラの足はごつくて丈夫そうですが、ヒトのようには敏捷で安定

した歩行はできません。それはヒトの足にはゴリラと比較にならな

いほど大きく大臀筋が発達しているからです。

B図はヒトの歩く時に、

①片足を前に出した時、

②その足で体重を支えた時、

③もう一方の足を前に出した時、

の三つの段階の筋肉の働く様子を表したものです。

大臀筋は②の時の体を片一方の足で支えるときに活躍する筋肉

なのです。

支えている脚に体重がかかるときに、股関節を安定させ、

また体が前に倒れないように前脛骨筋とともに支持しているのが

大臀筋です。

大臀筋が衰えると自然と体はふらつきます。

大臀筋を鍛えるには片足で体重を支える、相撲の四股のような運動や

片足スクワットなどがいいです。

体を支える力が弱くなって転倒するのが恐いですね。股関節骨折など

大きなアクシデントにもつながります。

page4

A

B

①

②

③