page 2

『反射区は何処にある?』

折田 充

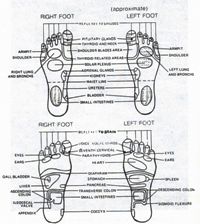

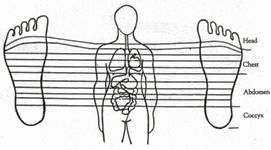

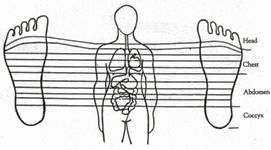

20世紀始めにアメリカで盛んに実践・研究されるようになって大いに発展してきた足もみ健康法ですが、ユーニス・インガム女史がリフレクソロジーという言葉を最初に使い始めだした頃にはすでに足の反射区図表も使われていました。原始的なものでは図1のように内臓と足裏との対応を表したものだったのではないでしょうか。

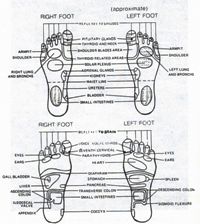

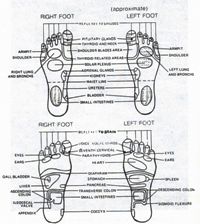

図2は1905年に出版されたアンナ・ケインとドン・マッチャンの図表です。大まかな図表ですが内臓の胃、大腸、小腸、心臓、肝臓や耳、目などの器官および肩、腕などが書いてあります。インガム女史の『リフレクソロジーを通して足が語る物語』が出版されたのは1938年ですが、そのインガム女史の反射区図表をそのまま引用していると思われるものがヘディ・マザフレ(スイス)の『Good Health For The Future』の本にあります。(図3)

この本は1976年の出版です。呉若石神父がバイブルのように大切にされ教科書とした本ですが、これらの反射区図表を見比べるだけでもその図表を表した人の考えが想像できて興味のあるものです。

昨年は自分なりの足もみ健康法の手技法が完成し「足健法」と名づけましたが、今年は反射区図表も改めようと準備を始めていますが、「足健法」の特徴の「反射区刺激と筋肉刺激」の考えを反射区図表に表現することにしました。

従来の足もみ健康法の手法では、主に足の反射区がある踝から下の部分だけを刺激することに重きをおいていました。しかし従来の手法通りでは健康を回復し、維持する目的を十分に果たすことが難しくなっています。その要因は生活状況が現代人の健康を維持するのに大きな障害となるほど変わってしまったからです。少し前までは毎日のように使っていた筋肉を使わなくて済むようになって、生活がそれだけ肉体的に楽になってきているのです。だからと言って生活を昔に戻せと申しませんが、ちょっと工夫して同じような動作をするように努力することは必要です。例えば何か物を落してひらい上げる時はしゃがんで取るように習慣づけたりすることです。また朝3分間しゃがんで新聞を読むといいのです。しなくなった動作を工夫して取り返しましょう。

そのような日ごろの努力をしないと、動かしていない筋肉は次第に硬く血行が悪くなっていくのです。脳梗塞など脳血管障害の方が片マヒを起して3・4年経つと最初グニャグニャに柔らかい腕や脚が次第に硬くなって曲がってきます。これを廃用性萎縮と言いますが、筋肉は使わないでいると次第に硬くなっていくのです。マヒして動かない筋肉は血液循環のポンプ役として役立ちません。血液は60兆個といわれる体内の細胞を正常に保つために必要な栄養素と酸素を運んでいる体内で唯一のものです。車はガソリンが切れると動かなくなりますが、人の体は必要な栄養素と酸素が運ばれる血液が流れなくなると細胞は死んでしまいます。今の日常生活は筋肉運動のポンプが弱くなり細胞にガソリン切れを起しやすい環境をつくっているのです。

血管には動脈と静脈と毛細血管の3種類があります。足をもむ時にまず触れるのは足の皮膚ですね。皮膚の第2層の真皮層まで来ているのが毛細血管です。毛細血管は7ミクロン(1000分の7ミリメートル)という細さですが、体内の全血管の97%を占めます。その極細の毛細血管が60兆個の細胞と接していて必要な栄養素と酸素を渡し、不要な老廃物と二酸化酸素を運び取ります。皮膚の下には筋肉があり、そこには細動脈と細静脈が通っています。足もみでは皮膚と筋肉とを刺激して血行を良くして細胞を活性化しています。そこで、反射区は足の皮膚や筋肉の上に存在することをよく認識してください。なにも反射区という特別な組織があるわけではありません。その皮膚や筋肉の細胞や神経が反射区とつながっているのです。その細胞にたっぷりと栄養と酸素を運べば細胞が元氣になり、反射区もしっかりと臓器や期間に刺激を伝える本来の仕事をして、健康な身体を保つのです。つまり足もみを効果的にしているのは血液循環の促進です。

調子が悪いとどの反射区を刺激したらいいのかと、反射区だけに注意がいきがちですが、反射区だけの刺激で充分な効果があがるのは、全体の筋肉が柔らかく血行のいい足や身体をしている人だけです。そういう人は健康ですので、足もみを必要としません。

左図は足裏の長拇指屈筋です。下腿の裏のふくらぎの真ん中あたりから足裏の親指の付け根まで延びています。そこには⑦首、⑮胃、⑯十二指腸、⑰すい臓、54胸椎、55腰椎、など多くの反射区が並んでいます。

図1

図2

図3