page 3

もしこの筋肉のふくらはぎ部分が硬ければ、反射区のある部位をいくら時間を掛けて揉んでも、血液循環の元栓を閉じたままですので充分な効果は期待できません。能率の問題だけではなく、不必要な痛みを出してしまうのです。痛いほうが効くというのは大きな勘違いです。指先から膝の方へ順次もんでいく古典的な台湾式に注文があるのはこの点です。元栓を開いてから指先を本格的にもみましょう。先に説明したように日常生活の変化(進化というのか退化と言うのかは意見が分かれるところでしょうが)がもたらす筋肉の硬化により、大腿や下腿の筋肉が硬くなっている人は筋肉を柔らかくすることが重要です。硬くなった筋肉の末端のスジはとても硬くなっていて触れるとまるで針金や棒のように感じます。私はいつもその硬くなったスジを本人にも手で触ってもらいますが、帰ってくる言葉は「これは骨でしょう?」という言葉です。膝の周囲や足首にくっ付いてくるスジがそのように硬いということは筋肉の部分も硬くなっていて、反射区の硬さに大きく影響しています。

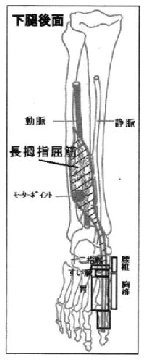

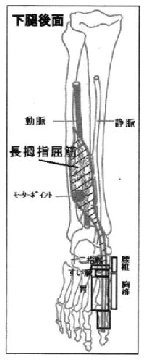

そういう理論のもと、新しい反射区図表には筋肉も表現しようと思っています。

『毎日チャレンジャー』

足健会会員 竹内 巨人

「29歳職業学生」、これが現在の私の肩書きです。

思い立ったのは一昨年の事でした。その頃デイサービスセンターでの足もみも5年目となり、段々とお客様の信頼を得てきたことで、様々な体の悩み相談を持ちかけられる機会が増えてきました。その場、その場で何となくは答えてきましたが、そんなことが何回も続くと、答えの「何となく」が自分自身許せなくなってきました。そして、この「内なる戦い」に終止符を打つべく、正式に勉強しようと日本指圧専門学校の門を叩いたのであります。

「なんじゃこりゃあー」

というのが最初に教科書を開いたときの印象です。専門学校で勉強することを伝えると折田先生には「覚えることは山ほどあるから」と言われていましたが、実際に登山口から山を見上げてみると、超絶のエベレスト、もしくは富士山3個分に見えました。

「これはマズい。今までのプライドは全部捨ててゼロになろう。そうだ、スポンジのようになり全てを吸収してやる!」と思ったかどうかは定かではありませんが、とにかく気合を入れ直したことは確かです。

一年生が勉強するのは、主に医療の基礎となる事柄です。人体の仕組みを学ぶ解剖学と人体が如何にして生命を維持しているのかを学ぶ生理学が主となります。指圧の実技は2日に1回のペースで行われます。自己指圧から始まり、一定期間の後、二人一組で交互に指圧をします。学科は年4回、実技は年2回テストがあります。

我が校には、とても素晴らしい浪越式基本指圧というものがあります。この指圧法は体のどの部位を何点で何回押すという様に全て決まっています。自分は、「ここだけは絶対に外してはいけない圧点」という様に理解しています。諸先輩方が、吟味に吟味を重ねて決められた圧点であるからです。

足もみにも習った指圧の技術を取り入れることもあります。鼠径部の溝を指圧して筋肉を緩め、ここを通っている足へと続く動脈の流れを良くするのです。これに太もも揉みとふくらはぎ揉みを加えます。これらをすることによって足裏に血流が行き筋肉がほぐれ、しこりがとれやすくなります。

再び学園話に戻ります。私は、入学早々に体調を悪くしました。どこがどうというわけではなく、体全体がだるいのです。推測するに、仕事と学校といわば緊張状態(交感神経優位の状態)がある日から突然続くようになったからだと思われます。症状としては、慢性的なだるさ、夜よく眠れない、アレルギーの悪化などです。体調的には人生最悪!でした。しかし、治療者魂といいますか、「これはチャンスだ。自分でいろいろと実験してみて治癒すれば、今後自律神経失調の患者が来た時に、いろいろとアドバイス出来るのではないか!」と死の淵(大げさでスミマセン)で思いました。

という事でいろいろやってみました。まずは、足もみ(アレルギー症状があったので、副腎の反射区を特に)、それと運動と半身浴(自律神経を正常化させる)、腹部指圧(副交感神経を働かせる)、そしてアレルギー部位にはステロイド剤を使わずに、馬油を付けて保湿させる等です。5月が悪化のピークでしたが、これらをやっているうちに6月で少し改善、7月ではかなり改善、8月ではほぼ全快し、今ではとても体調が良いです。

昨年4月に学校に通うようになって以来のことを振り返ってみて思うことは、新しいチャレンジをすると、いつも困難が付きまとうのだなあということです。生活が変わります。人が離れていくかもしれません。それでも耐えるのです。体調が悪くて足もみをするのが辛かった時は、自分から頼み込んで足を揉ませてもらっていた最初の頃の初心を思い出して頑張りました。原点がそこで良かったと思う今日この頃であります。